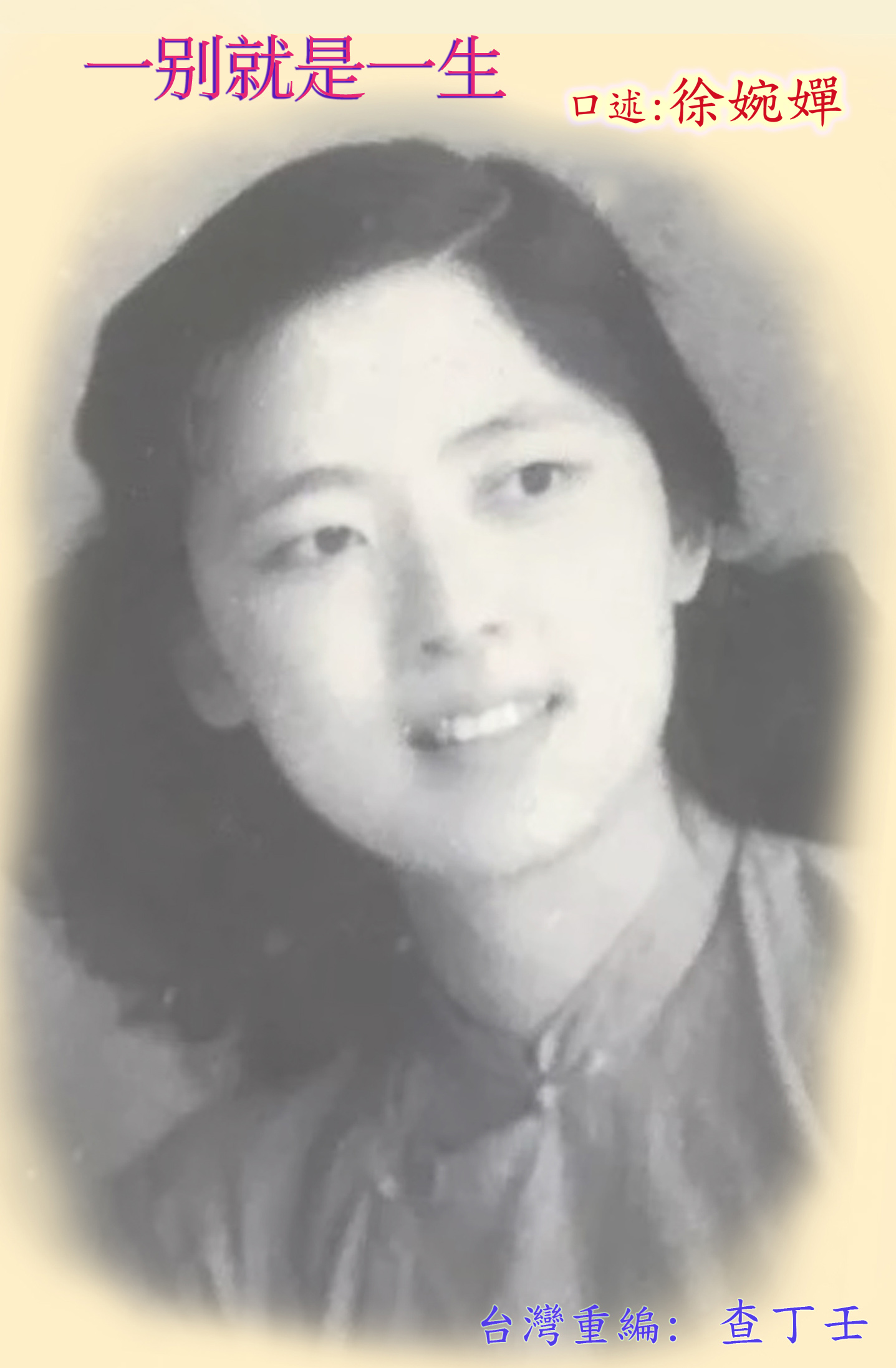

採訪:謝瑩 編輯:孫春龍

再次見到我魂牽夢縈一生的戀人,是在70年後。

2018年8月29日,

孔柏年先生急匆匆趕到我家,從手機中翻出一張照片,問我是否認識?

我戴上老花鏡湊過去,瞬間呆在那裡 - - - - -

1949年,他在兵荒馬亂中撤離大陸,從此杳無音訊,

~ ~ ~ ~ 一別,就是一生。

『徐婉嬋,有三個空軍來找妳!』

民國36年(1947年)的一天,一位同學跑進宿舍來喊我。

那年,我21歲,正就讀浙江省立杭州高級醫事職業學校。

我很驚訝,跟著同學下了樓,只見3個身著軍裝的人看著我笑。

我認出來了,其中一位,是前一天見過的。

那是10月31日,慶祝國民政府主席 蔣中正六十大壽,

杭州體育場舉辦了一場聯校體育比賽,我是學校的女排球隊。

那天體育場人山人海,女排們正在場上奮力揮臂扣球時,天空突然下起大雨,

我們像受驚的小鹿,跑到主席臺上躲雨,那裡,恰是空軍官校學生們的觀賽場。

身著白色球衣的我被雨淋濕,想找同學要張手帕,就在我回頭張望時,

突然看到身後一個籃球運動員,正目不轉睛地望著我。

再次見面時,只見他穿著一身筆挺的美式空軍制服,

高聳的軍帽帽檐壓在眉毛上,英氣逼人。

但一見到我,他卻顯得有些緊張,同來的人笑著在背後推他一把,

他才結結巴巴地對我說:『我們想……想來參觀一下你們學校…』

他叫王振康(後改名王易斌),是杭州筧橋中央航校第25期學員。

1944年,為響應蔣委員長“一寸河山一寸血,十萬青年十萬軍”的號召,

正在南京金陵大學讀書的他棄筆從戎,趕赴印緬戰場。

抗戰勝利前,又考入筧橋中央航校。

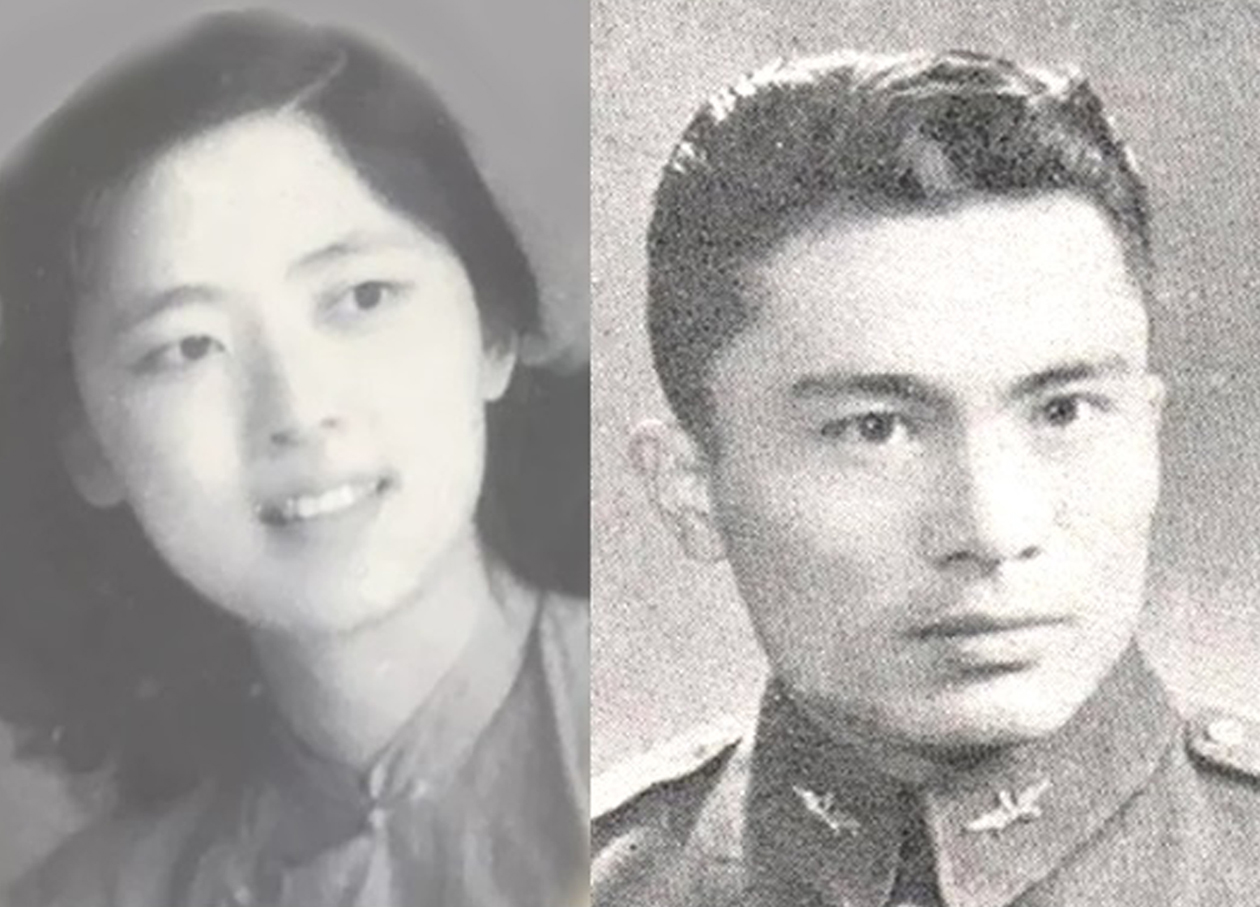

後來,我們相愛了。

每天清晨,當太陽升起,總有一架戰鷹(P-40)如約定似地從筧橋方向飛來,

P-40戰鷹式戰鬥機

時而直沖雲霄,時而低迴盤旋,那陣陣貼著學校屋頂呼嘯而過的轟鳴,至今難忘。

而我,則常跑出教室,努力地向天空揮手。

那時,航校學員每天都要駕機訓練,振康常常將地點選在我的學校。

到了週末,他會身著綠色空軍制服,開著敞篷吉普車到學校接我,

然後去岳墳的攤位租兩輛自行車,並肩騎行到西湖。

當時的杭州姑娘,都以有個筧橋空軍男友為榮。

有一次,我們爬山時,我腳下一滑,他趕緊伸手將我扶住,那是我們第一次手牽手

- - - - 十指相扣的瞬間,我倆都羞紅了臉。

不能相見的日子,我們就用頻繁的書信表達愛慕。

曾就讀大學哲學系的振康,文筆優美,柔情脈脈又體貼周到。

有一天,我們泛舟西湖,

振康看著我,表情突然凝重起來,他握住我的手說:

『假使有一天,我們不小心走散了,那麼就在岳墳前等吧,

最多十年,老天一定會讓我們重新相聚的。』

我聽了一愣,很感動,但也有些好笑:這麼小的杭州城,我們哪會走散?

現在想起來,我當時好單純,而身為軍人的振康,就已經感覺即將到來的腥風血雨。

民國37年7月振康自空軍官校25期畢業後,

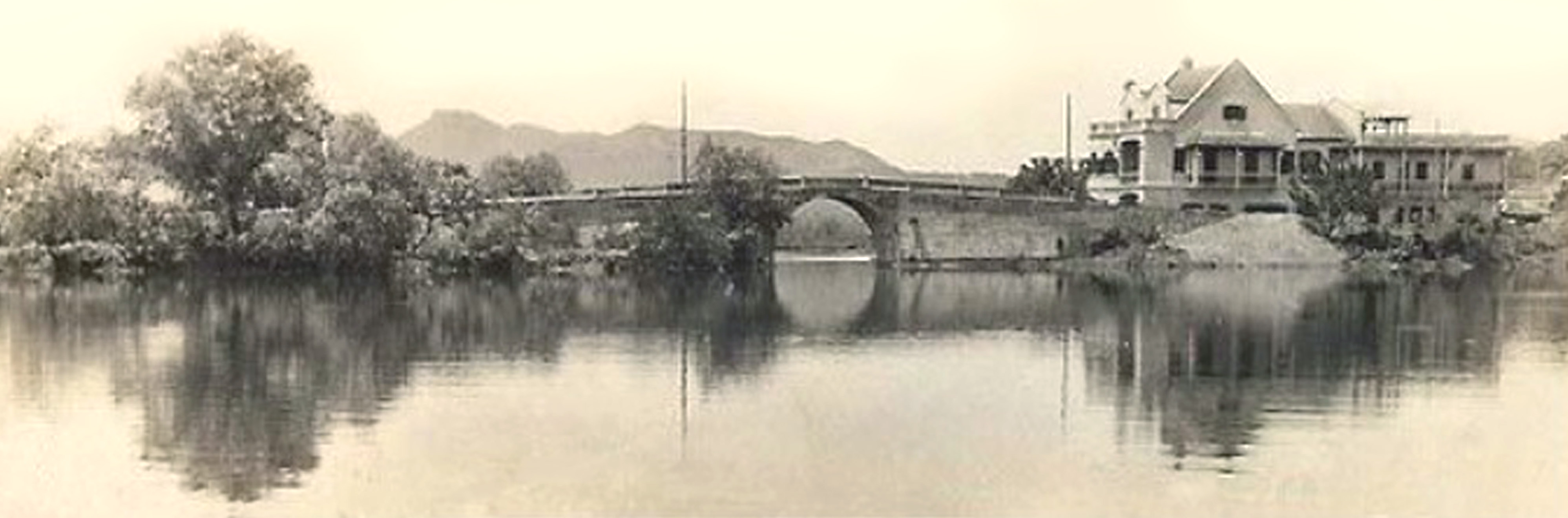

民國37年杭州筧橋空軍官校大門

分發至空軍11大隊44中隊服役,並隨部隊移防臺灣屏東機場。

民國38年初,我接到振康從上海發來的信件,信中說他準備來杭州接我到臺灣去結婚。

但我告訴他,辛苦讀書四年,再過半年就要畢業了,等拿到畢業證後就去臺灣。

振康尊重了我的選擇,送我一張別致的新年賀卡。上面寫著:

『祝您新年快樂、前途幸福,謹以此贈給我想念中的人兒。』

回想1948年的12月15日,一個我至死也不會忘記的日子。

那是我們第一次分別,也是 - - -永訣!

在之後紛亂的歲月裡,我始終將這張賀卡帶在身邊,一直保留了70年。

- ----------------------------------------- -

2008年12月15日,

在我們分別60年之際,我在賀卡上寫下了一段話:

『彈指一揮間,60年過去了,1948年12月15日是什麼日子,

今又12月15日,兩岸直航的時刻您在哪裡?

我們都是83歲高齡的人了,只有九泉相見,

天堂之路又在何方,心痛難忍。 』

現在想起來,我萬分懊悔,

如果當時堅定地跟著他走,我的一生,或許不會有那麼多的折磨。

4月21日,渡江戰役打響,長江防線只一天便被解放軍突破,

兩天后南京解放,十天后,杭州解放,二十多天後,上海解放。

一夜之間,杭州再無吉普車和空軍的身影,留守筧橋航校的門衛也不知去向。

杭州街頭,到處是丟了魂尋在找戀人或丈夫的女人,

其中,就有我發瘋般的身影。

我天天看著報紙,希望能從報上尋找振康的下落,但一無所獲。

振康曾對我說:『我是軍人,命可能不長,你要好好考慮。』

我坐在岳墳前,想起他說過的這句話,

立即起身離開,怕自己忍不住而放聲哭了出來。

在絕望之中,我花了一塊大洋請算命先生看了相。

我很想知道:他在哪,還活著嗎?我們何時才能相見?

我剛從郵局寄出的兩件親手打的毛衣,他收到了沒有?

那算命先生說:人還在,遠在海角天涯。

失魂落魄地回到家中,我把振康從上海發來的那最後一封信看了又看,

堅信他是隨部隊撤到臺灣去了,如此多少心安了一些。

這年7月,我終於畢業了,

但赴台結婚,已成南柯一夢。

----------------------------------------

3個月後,新中國宣告成立。

而我們真的是走散了。

1950年春,我收到母親從老家寄來的信,她說:

振康的弟弟振業參加了解放軍,

並隨南下解放舟山的部隊來到臨海赤水村,那正是我的家鄉。

振業找到我的母親,打聽哥哥的下落,可母親一無所知,

就將我的地址告訴了振業,振業說,等他打完仗,一定會再來找我打聽哥哥的消息,

並給我母親留下了他家在安徽的地址。

收到母親的信已是一個月後,我立即上街買了幾塊杭州綢緞,

寄給遠在安徽合肥的振康父親王少山,以表自己的牽掛之心,

但懾於局勢,我沒敢多寫,只是留下自己的名字和地址。

可綢緞寄出後,猶如石沉大海,

說好打完仗就來找我的振業,也消失在茫茫人海。

我至今仍然清楚記得振康家當年的地址:

安徽合肥市趙千戶巷1號。

我曾讓女兒去尋找,可女兒告訴我,

趙千戶巷這條有著數百年歷史的古街巷,早已蕩然無存,

連同名字一起消失在解放後的城市改造之中。

1950年後,有臺灣飛行員駕機回到大陸的新聞,

我那已如死灰的心又複燃了,我期盼著戀人,也能駕機回歸,與我團聚。

可是,這期盼很快變成了絕望----因為聽說駕機回來的人,有的被槍斃了。

我十分恐懼,在心中一遍遍祈禱他,千萬不要回來。

但做夢也沒想到是: 振康駕著飛機在我們學校盤旋的那段溫馨場面,

後來成為我的“污點”。

五十年代初,我所在的醫院改制為一所軍隊醫院。

按當時規定,所有解放前參加工作的統稱為舊職人員,

都必須如實交代自己的歷史。

從此,我的檔案中,有了“戀人為臺灣空軍飛行員”的字樣。

1952年的一天傍晚,由單位激進分子組成的“打虎隊”將我關押起來,

說我貪污巨額公款,通敵臺灣戀人,把巨額貪污款轉移臺灣,助臺灣反攻大陸。

幾天逼供下來,使我瀕臨崩潰,萬般無奈只好簽字承認這莫須有的罪名。

禍不單行,老家赤水村傳來消息,我家被評為地主成分,房屋、財產全部沒收。

我父親早逝,母親成為被批鬥的“地主婆”。

我的大哥在一個清晨被拉去槍斃了。

那天,大嫂哭著去收屍,把大哥身上穿的毛衣脫下交給我洗,

我洗著洗著,只見清澈的河面,瞬間被大哥的血染成殷紅一片。

大嫂將洗好的毛衣拆成線,打成小孩的毛衣,

給已經失去父親的孩子們穿在身上。

在政治高壓下,我已沒有別的路,

痛苦地想了很久,最終決定把自己嫁了。

當時,一個叫王耀振的醫生開始追求我,他與我在同一所醫院。

我注意到,他的名字,和王振康只相差一個字。

我告訴他,我無法忘記振康,心裡會一直留著振康的位置。

他說,他都知道,也都理解。

1953年,我們結婚了。

後來我們陸續有了3個女兒,

孩子的出生,曾一度讓我在忙碌中忘記了振康。

但女兒漸漸長大後,我又慢慢想起了他,

回憶反復地折磨,讓我整夜睡不著。

失眠的夜晚,我會拿出以前振康給我寫的信,邊看邊哭。

在我的家裡,至今還保留有振康當年送我的禮物,

有旗袍、扇子、派克金筆、香皂、布料等,

我一直細心保存了70年,

連他當年用來包禮物的橡皮筋都還一直留著。

在那個缺衣少食的年代,我將振康送我的鵝黃厚呢衣料,

請裁縫製成孩子的大衣, 老大穿完給老二,

二姐穿小了又給小妹。靠著這件柔軟暖和的呢大衣,

年幼的孩子們,度過了一個又一個寒冷的冬季。

振康曾送我一本暗紅色的相冊,

裡面有許多我們在一起的照片。

天氣好的時候,我會坐在陽光下一頁頁打開。

年幼的孩子們時常趴在我的腿上,

好奇地指著照片中的人問我是誰,我也不隱瞞。

當我和孩子們談到我的空軍戀人時,

丈夫耀振總是默默地聽著,有時也跟著笑。

後來我曾數次回過杭州,

每次去都會想起當年振康和我的約定:

『假使有一天,我們不小心走散了,

那麼就在岳墳前等吧,最多十年,

老天 一定會讓我們重新相聚的。』

但是我從來不敢去西湖,更不敢到岳墳。

1957年,我所在醫院開始了轟轟烈烈的整風運動。

為響應號召,性格耿直的耀振在會上給醫院黨委領導提意見,

第二天,醫院裡貼滿了針對他的大字報,他被停職。

1958年,耀振被打成右派,

被迫離開他心愛的手術臺,開始長達21年的勞改生涯。

他遭迫害後,21年間沒有一分錢工資,家裡經濟條件一落千丈。

耀振被押送到原籍寧海農村勞改時,三個孩子都很小,

最大的還不滿五歲,後來他又調到寧夏鹽池勞改。

1963年冬天的一個下午,我正在屋內睡午覺,

忽然聽到窗外有人說話:

『小朋友,你知道徐婉嬋家在哪裡嗎?』

只聽二女兒奶聲奶氣地說:

『不許去,我媽媽在睡覺,不許你去我媽媽家!』

我立即起身跑出去,

只見8歲的女兒兩手呈“一”字伸開攔在陌生人面前。

對面的人,正笑呵呵地看著她。

他頭戴西北皮帽,身著破舊的黑色棉大衣,

肩挑一擔行李,風塵僕僕。

看到他,我眼圈紅了,對女兒說:

『是爸爸,快叫爸爸。』

耀振一把將女兒抱起來親了又親,女兒卻只呆呆地看著他。

這是耀振21年勞改生涯裡,屈指可數的一次回家,

是我們全家少有的團聚。

後來我才知道,那次他之所以能回家,

是因為他救了農場領導妻子和孩子的命。

耀振後來一直駐紮在農村,

為讓窮苦百姓看得起病,他自學中醫,救人無數。

1966年,文革爆發。

我檔案裡的歷史“污點”再次被翻了出來,

造反派說我利用家裡的收音機,偷聽敵電台,

試圖與臺灣戀人裡應外合,反攻大陸。

預感到紅衛兵要來抄家,

在一天夜裡,我流著淚把振康給我寫的信一封封丟進火裡,

但那些照片,我卻無論如何捨不得燒掉,

我僥倖地想或許他們不會在意,便把照片藏在了箱子底下。

一天早晨,造反派沖進我的家,翻箱倒櫃搜出那些照片後揚長而去。

我的女兒,被劃為黑五類子女,

不僅被同學看不起,連老師也另眼相看。

1978年恢復高考,成績優異的二女兒想要報考美術學院,

卻被告知右派子女不得報考大學。

當時女兒們心裡恨極了父親。

領導頻頻找我談話,要我和丈夫離婚劃清界限,

但我始終不肯,我知道,他是冤枉的。

終於在1979年,耀振迎來平反,

回到原單位上班,這一年,他已經54歲,兩鬢花白。

荒唐的是,在平反後他才知道,

自己右派分子的身份,並無當地官方批文。

他21年的青春年華就這樣白白葬送,事後無人過問,更遑論賠償。

耀振找到那名陷害他的領導,打了他一記響亮的耳光。

在最為困苦的時候,我和丈夫耀振相敬如賓,不離不棄。

當苦難終於過去,年逾古稀的我們爭吵卻越來越多,他便常常躲到女兒家裡。

二女兒後來告訴我,有一天,

一向豁達風趣的耀振突然神色凝重的對她說:

『你媽像是得抑鬱症了,她是有心病的,

王振康至今生死不明,你媽怎會放心?

存了那麼多年的照片、信件,又在文革中被洗劫,

現在怎麼辦才好?』

耀振希望幾個孩子,能幫他打聽王振康的下落,以了卻我多年的心願。

我知道後,內心十分感動,只有他知道我的心病。

我告訴孩子們,只想知道當年的戀人是否還活著,

如果能得到他的一張照片,便心滿意足了。

在耀振的建議下,孩子們帶我去醫院檢查,

我果然被確診患了抑鬱症。

我心裡清楚,那麼多年來振康一直在我心裡,

暮年更是剪不斷理還亂,以致久思成疾。

那時,我早已沒有信可懷念,只有時常拿出振康送我的禮物以慰相思。

耀振從此再沒有和我吵過架。

但我的體重,從130斤,掉到了70多斤,形銷骨立。

女兒們心疼我,動用了一切關係,想盡辦法去幫我尋找振康的下落,

但多年來,結果都是深深的失望。

有一次,女兒給一家電視臺的尋親欄目打去電話,

對方以我不是振康家屬為由,拒絕了。

我知道後,十分難過,病也越來越重。

2014年10月的一天,我吞下一把安眠藥。

因為耀振發現的早,在鬼門關走了一遭後,我被救了回來。

這件事讓耀振坐立不安,為了幫我尋找振康,

他專門為此召集了一次家庭會議。

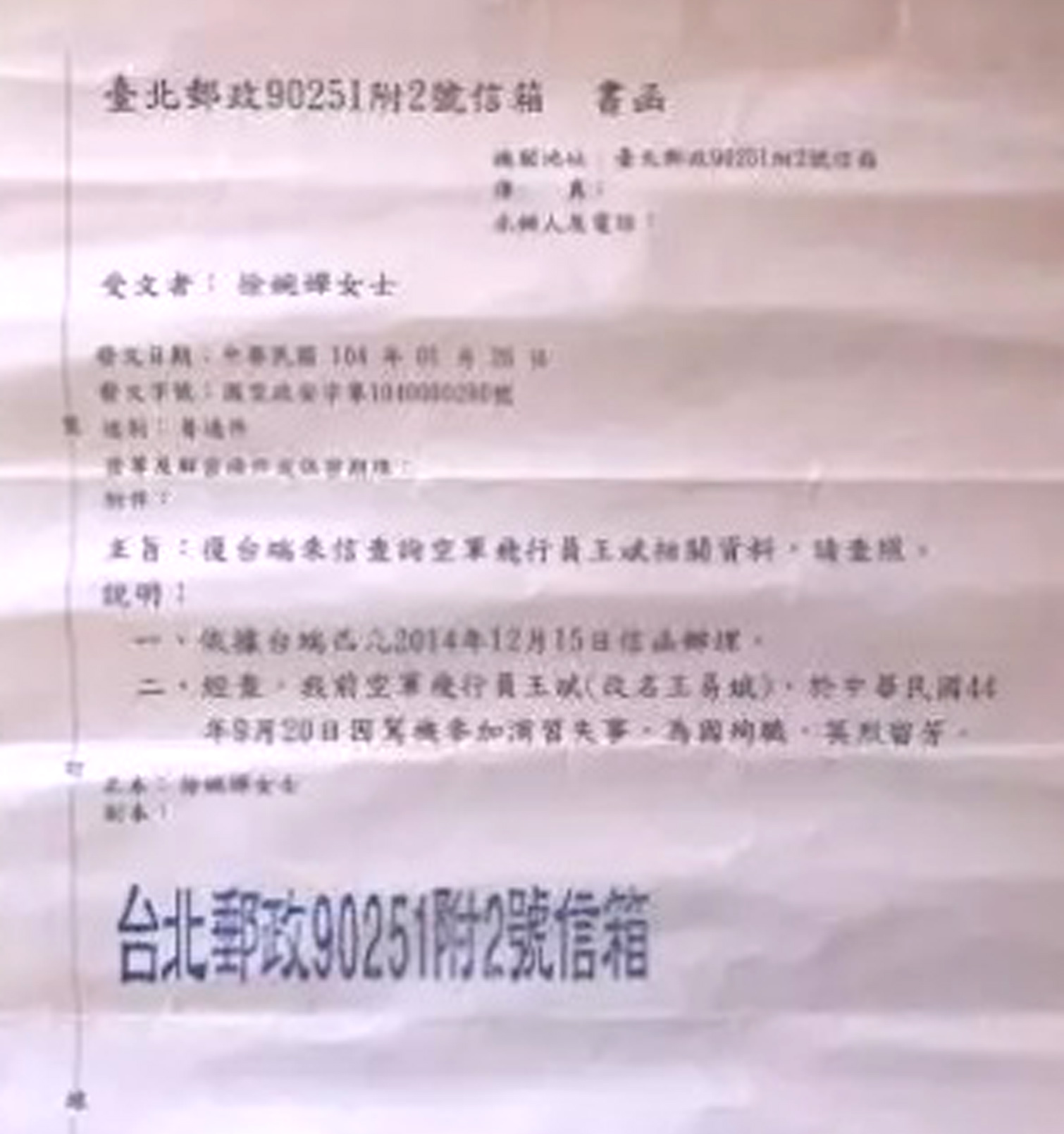

在耀振的建議下,2014年12月,二女兒試著給臺灣有關部門寫了一封信。

沒想到一個多月後,收到了臺灣的回信。

知道這個消息後,全家人老小都趕回來圍在我身邊。

因我患有眼疾無法看信,耀振便親自念給我聽:

經查,我前空軍飛行員王斌(改名王易斌),

於中華民國44年9月20日因駕機參加演習失事,

為國殉職,英烈留芳。

聽完後,我呆坐在椅子上,一動不動。

耀振望著我說: 『你怎麼不哭呀,心腸這樣硬?』

他不知道,人真正悲傷到絕望的時候,是沒有眼淚的。

他也忘了,我淚腺堵塞,已二十多年不會流淚。

那天晚上,

我再次翻看1948年12月15日振康送我的那張賀卡,

心痛難忍,上面那寥寥幾十個字,已是他僅存的字跡。

如今,我已是年逾9旬的白髮老人,

而我一生摯愛的振康,他的生命卻停在了32歲,芳華永駐。

我在一張紙上寫下:

年寒歲暮,今又似,看到這些您點點滴滴的痕跡,

是您對我的愛的啟示。容顏已老而癡情依舊,

原來還有更多的紀念品,都被動亂的文革搶劫一空,無法再得。

祝您在天之靈逍遙快樂如在生時一般,

這是我最真誠的祝福。

婉嬋 2015年2月21日星期六

在幫我找到振康的消息半年後,耀振在睡夢中安詳離世。

那天半夜,我還給他蓋過被子,待清晨六點叫他起床時,才知他已西去。

在他的追悼會上,我回憶往事,想起他坎坷的一生,

以及那麼多年對我的包容和理解,心痛如絞。

丈夫去世後,女兒問我:

『媽媽你到底愛不愛我爸爸?』

我告訴她:

『我當然是愛你們父親的,否則文革早就和他劃清界限,

不會和他相守60餘年,但我也愛振康,這是不一樣的兩種愛。』

當初我患抑鬱症,女兒常帶我去醫院看病拿藥,

耀振就一個人坐在養老院的門口眼巴巴地等我們回來。

車子開到他身邊停下,見女兒招手,

他便會立即迎上前來,高興得就像個孩子。

他悄悄告訴女兒,我不在的時候,他也總以為我在他身邊。

一個人去打飯,常常打了兩人份的飯,

回到宿舍才知道自己做了傻事,

到了該吃藥時,他會把我的藥放好,

對著我的床說,婉嬋,吃藥啦,

扭頭一看,才發現床是空的。

耀振去後,我十分思念他,

萬念俱灰,再次吞安眠藥自殺。

可命懸一線的我,又被救了回來。

孩子們的心情更沉重了,為了卻我最後的心願,

為找到一張振康的照片,她們四處奔波。

2018年8月,

我的大女兒偶然認識了抗日名將孔墉之孫孔柏年,

他是寧海關愛抗戰老兵的志願者。

閒聊中,大女兒和他說起我的往事。

8月29日,孔柏年先生來訪,不待我下樓,

他便急匆匆跑到我的臥室,從手機裡翻出一張照片問我:

『老太太,你認識照片上這個人嗎?』

我戴上老花鏡湊過去,瞬間呆在那裡。

1948年,他在兵荒馬亂中撤離大陸,從此杳無音訊。

70年後再見,他依然保持著當年分別時的芳華與帥氣。

我激動得一句話也說不出來,

用顫抖的手,輕輕撫摸著照片,

70年前的影像一幕幕從眼前閃過,心痛難忍。

一旁的女兒看著我,驚呼到:

『媽媽,你流淚了呀!』

我緊緊握著孔先生的手,老淚縱橫,

許久,才說出一句:

『他比當年分開的時候,老了。』

當天晚上,我把振康送我的那張賀卡壓在枕頭下,

吃了安眠藥,卻一夜未眠。

隨後的幾天,有關振康的資訊紛至遝來,

從一份詳細的檔案中,我知道了他後來已在臺灣結婚,

去世時遺下妻子和一兒一女。

得知這個消息的第二天,

抗戰空軍烈士陳懷民的侄孫陳功先生來我家拜訪,

他也是幫我尋找振康照片的恩人。

他告訴我,當年臺灣當局為避免空軍駕機投共,

要求他們必須在臺灣結婚,否則不得再駕駛飛機。

我知道,他是怕我難過,

但其實,知道振康在臺灣成家並有了孩子,我才放心,

我最擔心他在臺灣孤苦伶仃,如果是那樣,我會愧疚一輩子的。

民國41年(1952) 振康-改名王易斌後排左二,球衣5號

(照片堤供: 唐毓秦將軍當年為少尉前排左二,球衣6號

參加臺灣省運的屏東市代表隊由空軍11大隊熊隊與

傘兵籃球隊聯合組成,王易斌為傘兵籃球隊中好手。)

民國41年身穿傘兵迷彩服的王易斌

後來,我還知道了振康一生曾參加大小戰役69次,

包括徐蚌、京滬杭、金廈、大陳等,奉頒一等宣威獎章。

看到京滬杭戰役,我這才曉得,

1949年初振康從上海發來的那最後一封信,為何如此簡短,

那是我們分別後他距離我最近的一次,卻無法相見。

一時間突然收到那麼多有關振康的消息,

就像做夢一樣,我一遍遍詢問女兒是不是真的。

每天,我都對著照片喃喃自語:

振康,我那麼老了,

你卻永遠這麼年輕,

在天國相見時,你可還會認得我?

9月3日早上九點,台灣空軍退役軍官李剛與高興華在碧潭空軍公墓,

肅立在王易斌教官的墓碑前,代為獻上了徐婉嬋署名的玫瑰花束。

看到從臺灣傳來的照片,我十分欣慰,此生心願已了。

--------------------------------------

碧潭精忠路入口大門牌坊

公葬區牌坊 (內園區)

位居內園區右方第一排第二位

墓區列隊面向的紀念塔

感 謝:

王蒙、孔柏年、陳功、裴源先生,

以及臺灣高興華、李剛、杜松培、唐毓秦、王惠民、張雅宜、王傑、盧維明等

諸多人士之義舉,正是在他們的接力下,

徐婉嬋老人才得以在70年後找到戀人照片,了卻心願。

- --------------------------------------- -

補充說明:

民國103年12月,徐婉嬋的女兒王蒙曾寫信到台北的空軍司令部,請求協助,隔年初收到軍方的回信,告知王易斌教官于民國44年9月殉職了,當王蒙再寫信給軍方請求提供王易斌的照片時,承辦單位卻再也沒有回信,讓王蒙感到 非常的難過,她知道年邁母親心底的願望,此生雖與初戀情人無緣結為連理,但心中期盼能有他的照片或遺物,在死後同墳入葬,往後幾年來她又不斷四處請求協助,但是都沒有結果。

民國107年8 月26日,王蒙找到浙江寧海縣關愛抗戰老兵的志願者孔柏年先生,由於其祖父孔墉是抗戰時江蘇第八軍區行政督察專員兼保安司令,為抗戰英勇殉國,其父孔相宗是抗戰時的國軍,因此,孔柏年曾與一群抗戰老兵後人組團,來台灣圓山忠烈祠祭拜他們的父祖輩。抱著死馬當活馬醫的心情,王蒙向他重提此事,孔柏年於是透過了安徽省馬鞍山市的關懷老兵志願工作者裴源先生,發了訊息給在南京影劇界頗有名氣的國軍抗戰歷史研究者,南京航空聯誼會及南京市黃埔親屬聯誼會的理事陳功先生,請陳幫忙向台灣的友人請求協助。 陳功隨即於8月28日,與前年台灣承辦轟動兩岸,中共烈士廉保生歸葬天津案的空軍退役軍官,也是中華民國航空史研究會資深會員的李剛聯絡。 當李剛看到了基本背景資料後,被徐老太太的深情所感動,畢竟現在的社會物慾橫流,速食愛情太多了,許許多多戀情都是經不起考驗,勞燕分飛比比皆是,像這樣執著一生一世的感情,確實讓人感動。 但他心裡還是有些顧忌,因為按照推論,這麼多年過去了,王易斌可能另娶,也有可能已經過世,空軍為何第二次就不回信?

這中間一定有原因,但為了爭取時間,他還是決定先做再說。 李剛用航空史學者高興華以前提供給他的中央研究院版的空官畢業名冊查考無著,又比對了航空史學者傅鏡平兄收藏的空軍忠烈錄,剛開始因為名字不對沒有查到,後來他不死心又用籍貫和期別來查詢,終於查到,然後在二十五期的畢業名冊上再次確認,被查訪者已改名為王易斌,接著他又在航空史研究會的網路群組中公開尋求全體會員的協助,於是航史會這個堪稱兩岸歷史最悠久,而且最具規模,最專業的航空史學術團體,為了協助這位遠在千里之外的老太太圓夢,整個都動員起來,大家都開始查閱自己手邊的資料,兩天後,熱心會員李家麟,更神乎其技的從雷虎小組唐毓秦教官自傳--“ 無痕 ”中找到兩張王易斌的生活照,清楚的傳來。 另一頭,李剛又進一步請鼎鼎大名,專門 “ 搞哭 ” 大陸同胞的國軍留守業務處處長王惠民上校,幫忙查詢是否有王烈士葬在國軍或空軍公墓中的資料,王處長第二天就回覆了完整的消息,並將王易斌烈士在碧潭空軍烈士公墓中的墓碑檔案照傳來,另外也將整個剛完成整修的空軍公墓檔案照一併附上,並請徐女士放心,王烈士在空軍公墓有專人照料,與每位空軍先烈同享國家的春秋兩祭。 李剛將王易斌烈士的資料傳給了對岸的陳功先生,請他幫忙轉寄給王蒙女士,王蒙沒想到才不過短短的三天,通過微信,竟能收到來自台灣軍民聯手提供關於王易斌的資料,當她將資料呈給她母親時,激動萬分的徐婉嬋老太太,多年前因為眼疾動過手術,以致多年未曾流淚,卻突然奇蹟似的老淚縱橫,面對這些寶貴的資料,她彷彿覺得自己是在作夢一般,幾十年的魂牽夢繫,竟然一夜成真,覺得老天爺真的是對她開了一個大玩笑,讓她幾天都無法平靜心緒。 同一時間,在海峽對岸的李剛,這位大鵬部長的昔日老部下,細心的想到,徐婉嬋老太太已經92歲,如果要來台祭祀王易斌,恐怕不太方便,當時已經是八月底,馬上就是九三秋祭國殤了,他想想,乾脆送佛送上西天,好人做到底,他轉告陳功,將在九三軍人節秋祭國殤時,代表徐婉嬋老太太到王烈士墳上獻花致意,請其知會王蒙女士。 9月3日早上,台北碧潭晴空萬里,秋高氣爽,九點整,李剛和高興華在佈滿1200面青天白日滿地紅國旗的碧潭空軍公墓,肅立在王易斌教官的墓碑前,獻上了徐婉嬋署名的玫瑰花束,並恭敬的向王教官報告原委,代表分離一甲子的戀情,總算有了一個圓滿的結局。

或許是老天爺疼惜徐老太太的深情,許多人都願意幫忙尋找王易斌教官的相關影像資料,當高興華透過各空小校友,以及海內外空軍的老教官們的社群,發動了許多人來一同協助時,旅居加拿大,比王易斌小一期,高齡93歲的26期杜松培教官,就將當年在校活動的許多照片,以及王易斌學長後來在三大隊任職時,曾駕駛過的F-47N型飛機編隊飛行的照片,翻拍後託高興華設法轉送給徐老太太,而10期盧季膺教官的公子盧維明兄更是在稍後的幾天,先將家中珍藏的25期畢業紀念冊中王易斌的照片掃描後,用電子郵件寄給高興華轉交李剛,由李剛代為轉發大陸,又在十月初,將二十五期畢業紀念冊全本88頁以高解析度掃描成PDF檔,託高興華再次轉給李剛傳到大陸,以便徐老太太的家屬能在大陸直接複製一本二十五期的畢業紀念冊,留做紀念。 9月11日下午,陳功從南京趕到浙江寧海縣,和另一位志願者孔柏年先生,一同來看望徐婉嬋老太太,老太太看來精神很好,陳功按照先前李剛的交代,大致說明了當初台灣軍方為何沒有回覆第二次的函件,

主要推測是: 因為王易斌教官在台已經另行成家,且有子女,官方不適合介入私人情感問題,因此就沒有再回信,這也是非常無奈的事 。

但此次是由民間協助辦理,因此就比較沒有這些方面的顧慮了。

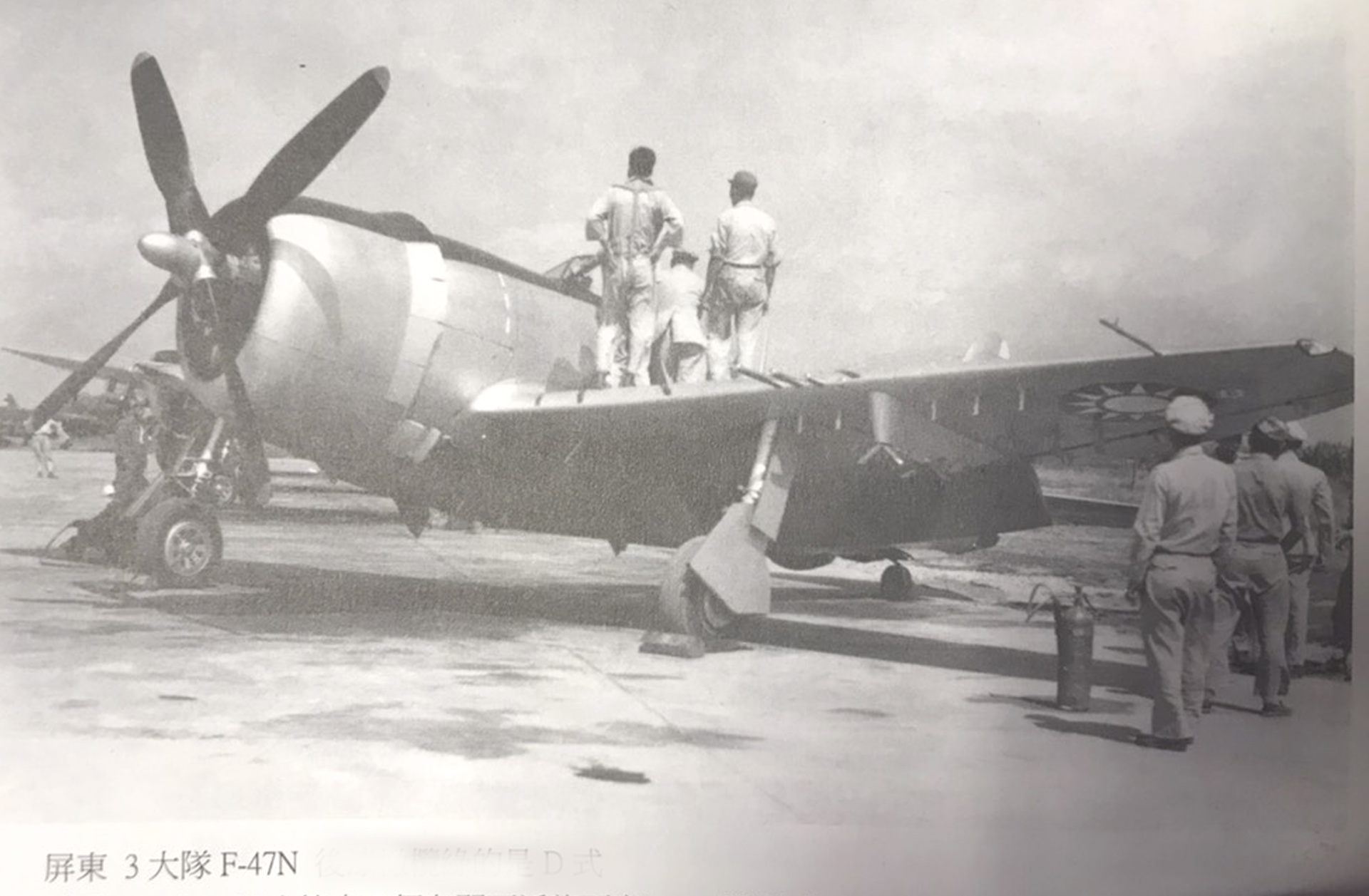

王易斌原分發11大隊駐屏北機場, 後轉3大隊屏南機場。

空軍第三大隊,民國25年(1936)成立於江蘇句容。

民國42年1月12日於屏東基地擴編為空軍第三聯隊,

使用美製P-47、P-51螺旋槳戰鬥機。

(P字頭代號後改為F字頭)

民國40年11大隊的P-47D

民國44年王易斌殉國時機種

1945年8月6日至10月5日,兩名美國飛虎隊員艾倫與威廉

駐紮筧橋,用柯達相機拍了幾張民國34年杭州的彩色照片:

艾倫在筧橋基地外將洗衣袋交給小女孩

杭州水岸洗衣婦女

34年的西湖

民國34年杭州街景

街中央標語: 蔣委員長萬歲

民國34年杭州街景

-------------------------

艾倫1944年(民國33年)首次來到中國,在昆明基地

起初飛虎戰機畫的是中國式的虎牙,後來才改成鯊魚嘴。

艾倫•拉森,(Allen Larsen)

1924年生于美國馬薩諸塞州布魯克蘭市,并在當地的公立學校念書。

高中畢業后,他在波士頓大學只讀了一年就被應征入伍, 參加了美國陸軍航空隊。

他接受了航空照相測量技術的專門練,并被分配到第35照相勘測中隊,

該部后來被派遣到中國昆明,并入陳納德將軍領導的第14航空隊 (飛虎隊)。

拉森先生后來被調遣到第21照相勘測中隊,并隨部隊遷往成都、重慶、杭州和上海。

拉森先生退伍后,于1946年1月又重返波士頓大學讀書, 并于1948年畢業。

艾倫•拉森與他相伴30年的妻子瑪格麗塔現居住在德克薩斯州奧斯汀市。

由於他的軍中專職是照相勘測,所以今天才有許多民國34年的中國居民彩色照片。

江山依舊 ~ ~ 古月照今塵

江山依舊 ~ ~ 古月照今塵

一部春秋史 千年孤臣淚

成敗難長久 興亡在轉瞬間

總在茶餘後 供於後人說

多少辛酸 話因果

百戰舊河山 古來功難全

江山幾局殘 荒城重拾何年

文章寫不盡 幽幽滄桑史

悲歡歲月 盡無情

長江長千里 黃河水不停

江山依舊人事已非 只剩古月照今塵

莫負古聖賢 效歷朝英雄

再造一個輝煌的漢疆和唐土

e-mail: tachilu@yahoo.com

或 您的意見請寄給:

e-mail: sol@solar-i.com

理事長: 查丁壬 收